En la última década, la cantidad de empresas disminuyó en Argentina

En Argentina hay actualmente alrededor de 565.000 empresas empleadoras formales, esto es, con al menos un trabajador registrado. Esta cifra muestra una considerable disminución desde el pico de 2013 (en torno a 610.000), y se explica por el pobre desempeño económico del país durante la última década. En efecto, según Trombetta et al. (2022), en el largo plazo se observa que aproximadamente por cada 1% que crece el PIB, crece en 0,5% la cantidad de empresas empleadoras en la economía, y viceversa.

Desde la década de 1990, ha habido seis períodos claros en materia de dinamismo empresarial, que tienen una clara correlación con los ciclos económicos de Argentina.

Entre 1996 y 1998, la cantidad de empresas formales se expandió, a tono con el crecimiento de esos años. La crisis de la Convertibilidad (1998-2002) supuso el cierre de más de 50.000 empresas. A ello siguió una fase de acelerada recuperación (2002-2011) en la cantidad de empresas. Pasaron de 376.000 a 607.000 en menos de una década, gracias al fuerte crecimiento económico registrado. Entre 2011 y 2017, la cantidad de empresas se mantuvo medianamente estable, a tono con el estancamiento del PIB. Luego, entre 2017-2020, la cantidad de empresas se contrajo severamente (de 607.000 a 550.000), producto de la recesión de 2018-2019 y la pandemia de COVID-19. En 2022 se recuperó la cantidad de empresas, a tono con la recuperación de la pospandemia, aunque sin recuperar lo perdido en los años previos.

El tamaño promedio de las empresas es muy disímil entre los distintos sectores productivos

En 2021, hubo 6,3 millones de asalariados registrados en casi 550.000 empresas del sector privado. Ello dio como resultado un promedio de 11,5 puestos de trabajo por empresa. Ahora bien, hay grandes diferencias sectoriales en el tamaño promedio de empresa. Por ejemplo, el sector de petróleo y minería está dominado mayormente por firmas grandes, lo que hace que haya 73 puestos de trabajo promedio por firma. Algo similar ocurre con las empresas proveedoras de energía, gas y agua, con 64 ocupados promedio por empresa. En el otro extremo, el agro y el comercio tienen mayor predominio de pequeñas unidades productivas, con 6 y 7 ocupados promedio por firma respectivamente.

La industria manufacturera tiene una escala promedio que aproximadamente duplica el promedio de la economía, con alrededor de 22 puestos de trabajo por firma. No obstante, en su interior hay grandes diferencias entre sectores. Ramas como la automotriz, la química o la siderurgia son de gran escala y se parecen más al petróleo y la minería. Por otro lado, la confección de prendas de vestir tienen alto predominio de pequeñas unidades productivas y tienden a asimilarse más a ramas como el agro y el comercio.

Los sectores de mayor productividad tienen mayor presencia de grandes empresas y ofrecen salarios más altos que el resto

Existe una correlación significativa entre la productividad media de los sectores, el tamaño medio de sus empresas y los salarios que éstas pagan. Las empresas de mayor escala suelen disponer de mayores recursos para invertir en nuevas tecnologías, en sistemas de gestión empresarial más profesionalizados y en captar los mejores talentos. Es por ello que su productividad tiende a ser mayor. La mayor generación de excedentes económicos, característica de las unidades productivas de mayor tamaño, también explica por qué los salarios son mayores. A su vez, cuando las empresas son más grandes, es más plausible la sindicalización, lo que conduce a mayores presiones por mejores salarios.

El gráfico anterior muestra el vínculo existente entre la escala promedio de un sector (medida por la cantidad de puestos de trabajo por empresa) y los salarios relativos a la media del sector privado registrado (tomada como 100). Como se ve, hay una muy fuerte correlación entre ambas variables. Petróleo y minería –no por casualidad la rama de mayor productividad de la economía– es la de mayor escala promedio y también la de mayores remuneraciones, que casi triplican la media nacional. Con menor intensidad, ocurre algo similar con la electricidad, gas y agua, pesca, finanzas y la industria. En el otro extremo, ramas como hotelería y restaurantes, agro y comercio, tienen mayor predominio de pequeñas unidades productivas, y por tanto presentan niveles salariales menores a la media.

El sector educativo privado merece una atención particular. A pesar de contar con establecimientos de gran tamaño, las remuneraciones por puesto de trabajo son relativamente bajas. Esta situación se debe principalmente a la predominancia de cargos con dedicación simple dentro del cuerpo docente. Esto resulta en menores ingresos por cada puesto ocupado. Es por ello que los trabajadores de la educación tienen una alta tasa de pluriempleo (más de un trabajo).

La informalidad laboral es notoriamente mayor en las pequeñas unidades productivas en comparación con las más grandes

En 2023, fue informal el 74% del empleo asalariado en establecimientos de hasta 5 ocupados. Durante los últimos 20 años, esta cifra nunca bajó del 65%. En contraste, en 2023 la tasa de informalidad fue del 8% en las unidades productivas de más de 100 ocupados y nunca superó el 20% desde 2003.

Estos números son síntoma de una heterogeneidad notable del mercado laboral argentino. El mismo tiene raíces en una estructura productiva con características muy diferenciadas entre las pequeñas unidades productivas y las más grandes.

Como ocurre con los salarios, la productividad es la principal razón que explica la estrecha correlación entre el tamaño de la empresa y la informalidad laboral. La mayor generación de excedentes que permite una mayor productividad favorece salarios más altos. Además, el empleo de mayor calidad trae aparejado el goce de distintos derechos (jubilación, cobertura médica, vacaciones pagas, aguinaldo, etc.). De esta manera, la mejora en la productividad de las unidades productivas pequeñas resulta una dimensión central para expandir la formalidad laboral.

Sin embargo, la productividad no es el único factor relevante. También, las empresas más grandes, al ser más visibles, son más fácilmente fiscalizables por las autoridades de control, lo que ayuda a disminuir la informalidad.

CABA y la Pampa Húmeda son las regiones de mayor desarrollo empresarial del país

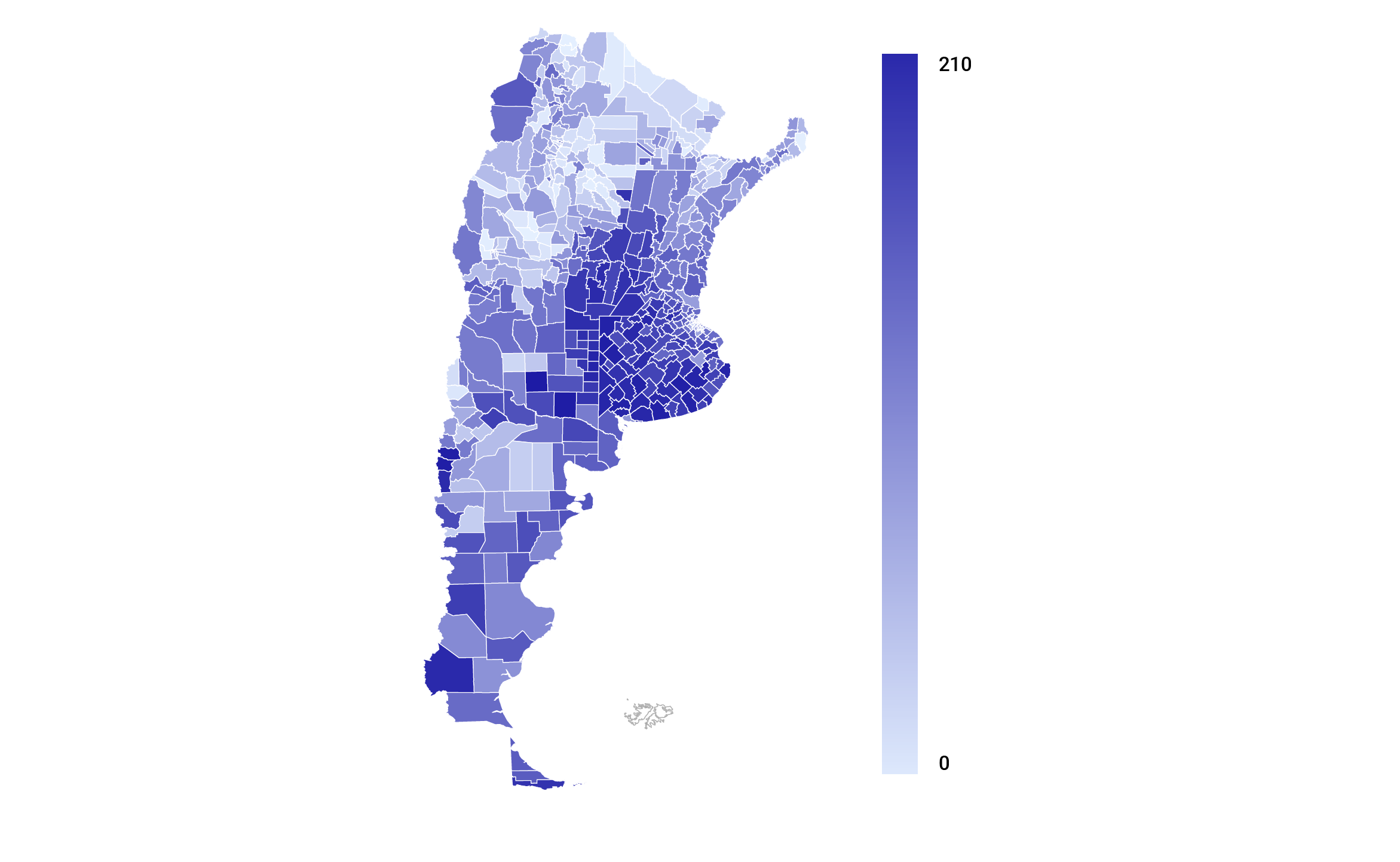

Una de las métricas más utilizadas para medir el desarrollo productivo a nivel territorial es la densidad empresarial. Para calcularla se toma la cantidad de empresas formales (o establecimientos productivos formales)1 cada 1000 habitantes. Es un indicador relevante, pues la densidad empresarial guarda una correlación fuerte con la capacidad de un territorio de generar empleo formal privado. Por ende, también impacta en los ingresos laborales de sus poblaciones, algo clave para incrementar su calidad de vida.

Existen grandes diferencias en la densidad empresarial a nivel territorial. La región central del país es donde se concentra la mayor cantidad de establecimientos per cápita del país. Particularmente, la densidad empresarial es mayor en las comunas del norte de CABA, el interior de la provincia de Buenos Aires, el centro y sur de Santa Fe y el este de Córdoba y La Pampa. En estas regiones, en la mayoría de los municipios2, se registran más de 20 empresas cada 1000 habitantes. En contraste, casi todo el Norte Grande se caracteriza por una baja densidad empresarial. Allí, se registran menos de 10 empresas cada 1000 habitantes en casi todos los departamentos.

Las regiones con mayor desarrollo empresarial son las de menores niveles de pobreza multidimensional

Existe una muy fuerte correlación entre el desarrollo empresarial y el desarrollo social. Ello se evidencia en que los municipios2 que tienen mayor cantidad de establecimientos productivos por habitante son los que presentan menores porcentajes de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI). Esta es una de las métricas más utilizadas para medir la pobreza de forma multidimensional.

La fuerte asociación entre desarrollo empresarial y desarrollo social puede atribuirse a varios factores interrelacionados. Primero, un tejido empresarial robusto y diversificado es clave para la generación de empleo e ingresos familiares. Segundo, una mayor demanda de mano de obra incide positivamente en los salarios. En tercer lugar, el avance empresarial contribuye a incrementar los ingresos fiscales en las regiones. Esto proporciona más recursos para invertir en infraestructura esencial como servicios básicos, transporte, educación, salud y vivienda. A su vez, no sólo atrae más inversiones sino que también eleva la calidad de vida de la población. Por último, un mayor desarrollo empresarial es reflejo de la existencia de múltiples capacidades productivas. Tal diversificación de actividades productivas permite a las regiones ser más resilientes ante las fluctuaciones de sectores productivos específicos, contribuyendo a una mayor estabilidad económica y social.

Referencias

Bibliografía

Trombetta, M., Menduiña, A. y Duarte Baracat, A. (2022). Ciclo económico, empleo formal y estructura productiva. Documentos de Trabajo del CEP XXI N° 12, Centro de Estudios para la Producción XXI – Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Notas

1. Una empresa puede tener más de un establecimiento productivo. Piénsese por ejemplo en un supermercado que tiene múltiples sucursales o una firma petrolera que tiene distintos yacimientos de explotación y oficinas administrativas.

2. Por razones de simplicidad, se considera municipio aquí al primer nivel de desagregación subprovincial, esto es, partidos (en la provincia de Buenos Aires), comunas (en CABA) y departamentos (en el resto de las provincias).